Il Glitch

Cosa è un glitch? E cosa può fare?

AZIENDESCUOLALABORATORI

Keren Ponzo

8/7/20253 min leggere

Il glitch come strumento per il pensiero critico: una proposta laboratoriale

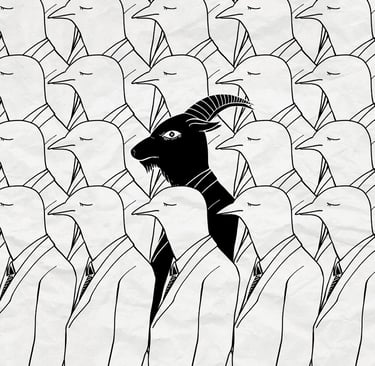

In un’epoca ossessionata dalla fluidità, dalla coerenza narrativa e dalla performance ininterrotta, l’errore viene gestito come un’interferenza da eliminare, una scoria cognitiva da neutralizzare al più presto per ripristinare il funzionamento dell’apparato—che sia cognitivo, relazionale, istituzionale. È in questo contesto che l’introduzione del glitch all’interno di un laboratorio assume un valore decisivo, perché non si limita a rappresentare l’errore, ma lo riconfigura in quanto evento epistemico, capace di interrompere la riproduzione automatica del senso e di aprire una faglia nel sistema di ciò che è dato per scontato.

Un laboratorio che voglia essere realmente orientato al pensiero critico non può accontentarsi di fornire strumenti per “pensare meglio” o per “analizzare un testo”. Il pensiero critico non è una competenza, ma una pratica di disallineamento. In questa prospettiva, il glitch diventa uno strumento di perturbazione metodica, un'unità didattica che non istruisce, ma destabilizza, che non guida, ma inceppa. Il suo compito non è informare, ma compromettere il regime di continuità su cui si regge il pensiero adattivo.

Come funziona, pedagogicamente, un glitch?

Non si presenta come contenuto, ma come evento. Può assumere molteplici forme: un documento contraffatto intenzionalmente, un’immagine manipolata, un frammento narrativo incoerente, un’interruzione della cornice del laboratorio stesso. Ciò che accomuna tutte queste forme è l’effetto: il cortocircuito tra aspettativa e realtà, tra automatismo e coscienza. Il glitch obbliga chi partecipa a sostare nell’incomprensibile, a lavorare dentro l’inatteso senza cercare immediatamente un riparo semantico.

Nel momento in cui qualcosa “non funziona”, si genera una crisi di senso. Ma è proprio in questa crisi che diventa possibile un’altra operazione: il disvelamento delle premesse implicite, delle strutture profonde che regolano il nostro modo di vedere, pensare, decidere. Il glitch non dà risposte, ma espone le domande che il dispositivo educativo tende a occultare. Si trasforma così in una tecnica di sabotaggio fertile all’interno del laboratorio: non per distruggere, ma per mettere a nudo il funzionamento.

Il glitch come pratica critica

Introdurre il glitch significa interrompere l’idea di laboratorio come spazio addestrativo, orientato alla produzione di esiti verificabili. Significa, invece, pensare il laboratorio come luogo del sospetto, dell’anomalia, dell’imprevisto—non in senso romantico, ma strutturale. In questo senso, il glitch assume valore solo se è inscritto dentro una progettualità consapevole: non come momento “strano” per spezzare il ritmo, ma come punto di frizione necessario, costruito con precisione, capace di restituire complessità invece che semplificazione.

Un esempio concreto: proporre ai partecipanti un caso-studio apparentemente coerente, per poi, a metà discussione, rivelare che si tratta di una finzione costruita sulla base di dati parziali, o addirittura falsificati. Il disorientamento che ne segue non è una trappola, ma un dispositivo: permette di lavorare su ciò che ha guidato l’interpretazione precedente, sulle lenti epistemologiche adottate inconsapevolmente, sui meccanismi di validazione che operano anche in chi si crede critico.

Contro l’ideologia della riparazione

Infine, usare il glitch come strumento significa resistere all’impulso di “riparare” immediatamente ciò che si rompe. La cultura pedagogica dominante, anche nei contesti più progressisti, tende a risolvere l’anomalia, a trasformare la frattura in lezione, il disorientamento in competenza. Il pensiero critico, invece, ha bisogno di sostare nella rottura, di abitare il vuoto prima che venga riempito di nuovo senso.

Non si tratta, quindi, di usare il glitch come un orpello didattico, ma di assumerlo come stile epistemologico e politico, come gesto che interrompe la seduzione della continuità e produce soggetti in grado di vedere anche ciò che non serve, ciò che eccede, ciò che disturba. In questo, il glitch non è soltanto uno strumento per pensare criticamente: è un modo per disimparare, per de-normalizzare, per interferire nel codice.

Se credi che il pensiero critico non sia una soft skill da elencare in un CV, ma un esercizio vivo di disallineamento

Se hai capito che nei luoghi educativi e nelle organizzazioni non serve più un pensiero brillante, ma un pensiero capace di inceppare l’ovvio

Se ti interessa portare glitch, fratture, domande non certificate dentro spazi troppo abituati a funzionare

allora possiamo progettare qualcosa insieme.

Propongo laboratori per scuole e contesti aziendali che non vogliono “formare al pensiero critico”, ma creare le condizioni perché il pensiero si dia, in forme impreviste, perturbanti, reali.

Per parlare, immaginare, cominciare: